デジカメの連続静止画でライブスタックできる??

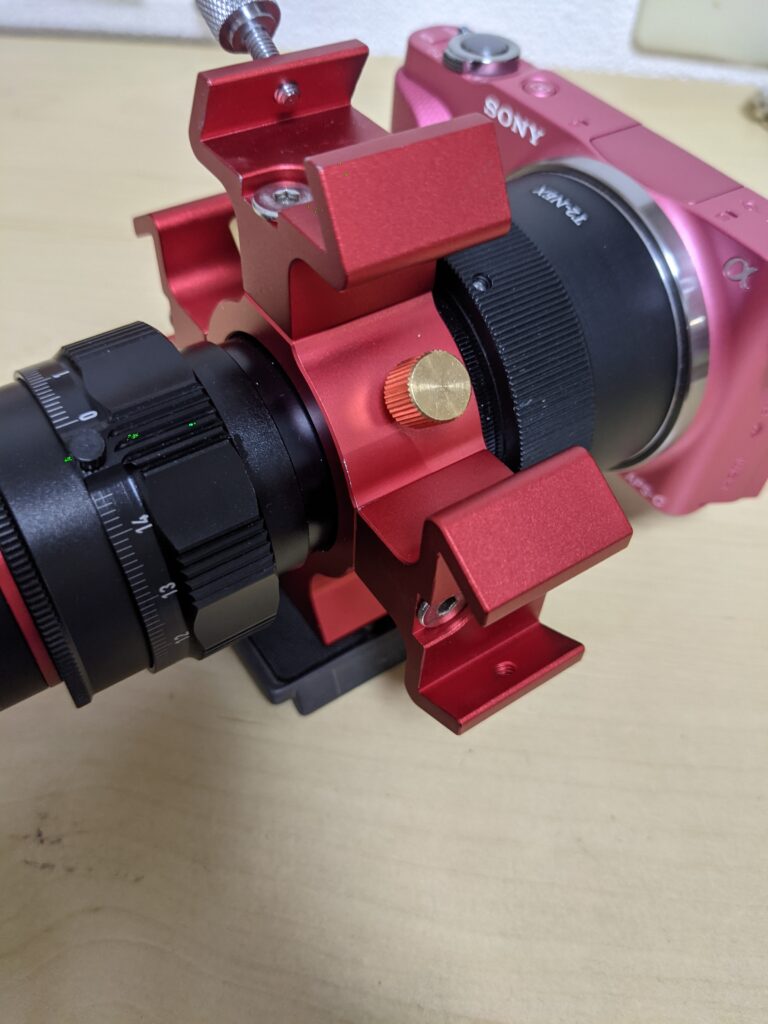

手元にある「天体改造 SONY NEX-3N」をなんとかライブスタックに使えないか、いろいろ考えていました。ほしぞLoveログ さんの記事によると、NikonやCanonのメジャー機では対応してるようです。

しかし、このカメラはSharpCapは非対応です。

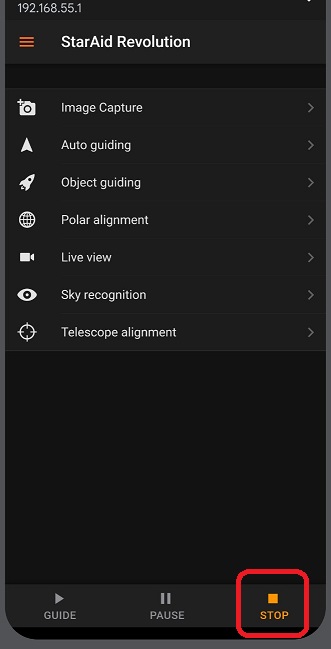

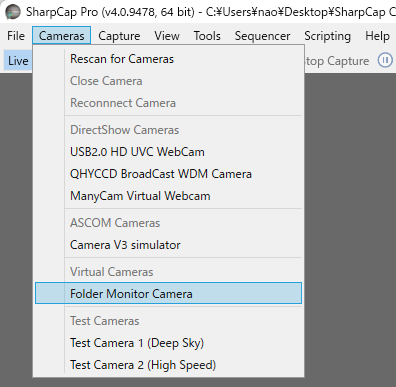

その時、SharpCapPro(有料)のメニューでふと目に留まったのがこれ。

『Folder Monitor Camera』??

指定したフォルダを監視して、そこに新しい画像が保存されると、それをフレームとして読み込む。ライブスタックにも使える、とここに書いてある。では、テザー撮影(リアルタイムでカメラから連続的に静止画を取り込む)できれば、ライブスタックが実現する?

The Virtual Folder Monitor Camera adds another way to get images into SharpCap – it can read existing or newly added image files from a directory opening up new ways to use SharpCap. As a couple of examples:

· You have a camera that isn’t supported by SharpCap, even using a DirectShow or ASCOM driver, but you have an application that will capture frames from that camera and save them to a folder. You can use the folder monitor virtual camera to load each new frame saved to the folder into SharpCap, allowing you to access SharpCap tools like focus measurements, live stacking, etc.

· You have a series of image frames of a target captured with either SharpCap or another capture application. You can use the folder monitor virtual camera to live stack these frames in SharpCap (or repeat the live stacking with different parameters if these were frames originally saved in SharpCap).

http://docs.sharpcap.co.uk/3.2/13_CameraControls.htm

SharpCap の Folder Monitor Camera の使い方と注意点

まずは、この Folder Monitor Camera が動くか確認です。

どうも Folder Minotor Camera は若干動作が不安定、というかクセがあるようです。フォーラムにも「動かない」というQAがあり、それに対する回答に下記のようにすれば動くと書いてあります。

1) Create an empty folder

https://forums.sharpcap.co.uk/viewtopic.php?p=4949#p4949

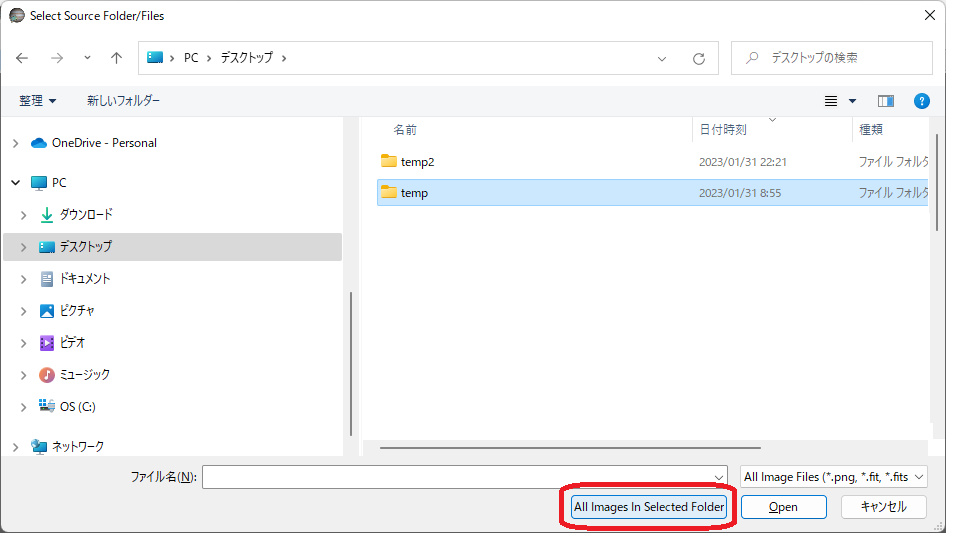

2) Choose folder monitor cameras, browse to the new empty folder and choose ‘All in folder’

3) Enable live stacking (reset if already enabled)

4) Drop a single image file into the folder – the file becomes the first frame stacked

5) in the folder, copy the image file and then repeatedly paste it, making ‘Image copy.png’, ‘Image Copy (2).png’, etc – these files also get added to the stack with no further intervention needed.

ここに書かれている通りにすると確かに動きます。違う手順だとなぜか検出してくれなかったりします。翻訳と、気付いたことを追記します

1.空のフォルダを作る

2.フォルダモニタカメラを選択し、空フォルダを選択して「All in Folder」ボタンで指定する

3.空フォルダのまま、ライブスタックを開始する。既に始まっている場合はリセットする

4.最初の1枚をフォルダに入れるーこれがスタックの最初の1枚目になります

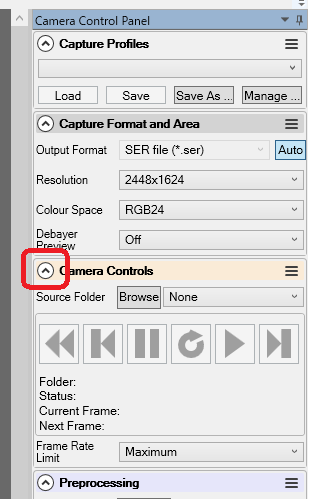

※最初の1枚を入れても「無反応」な事がたまにあります。そんな時、「カメラコントロールを開く」辺りを触ると、なぜか反応し始めました。(特に設定を変えたわけではない)

最初の1枚が検出されれば、2枚目以降は問題なく読まれます。

とりあえずテスト

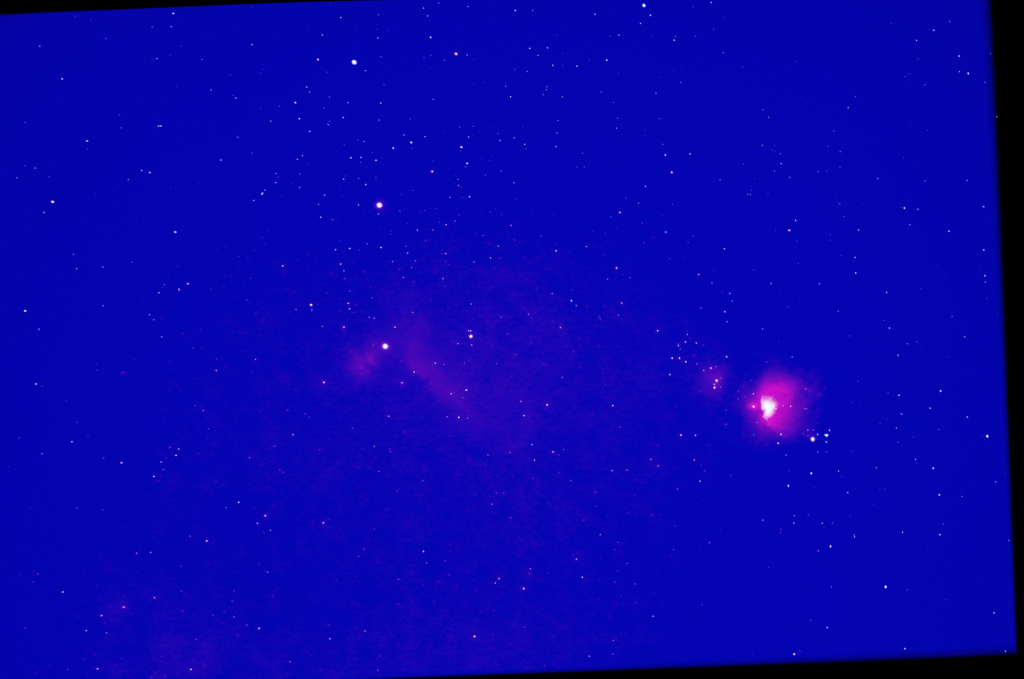

まずはベランダでテストです。

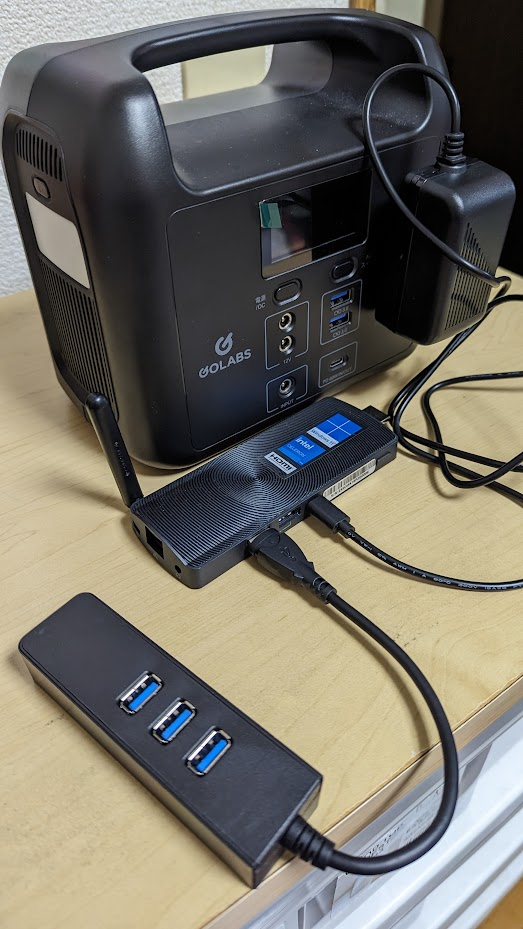

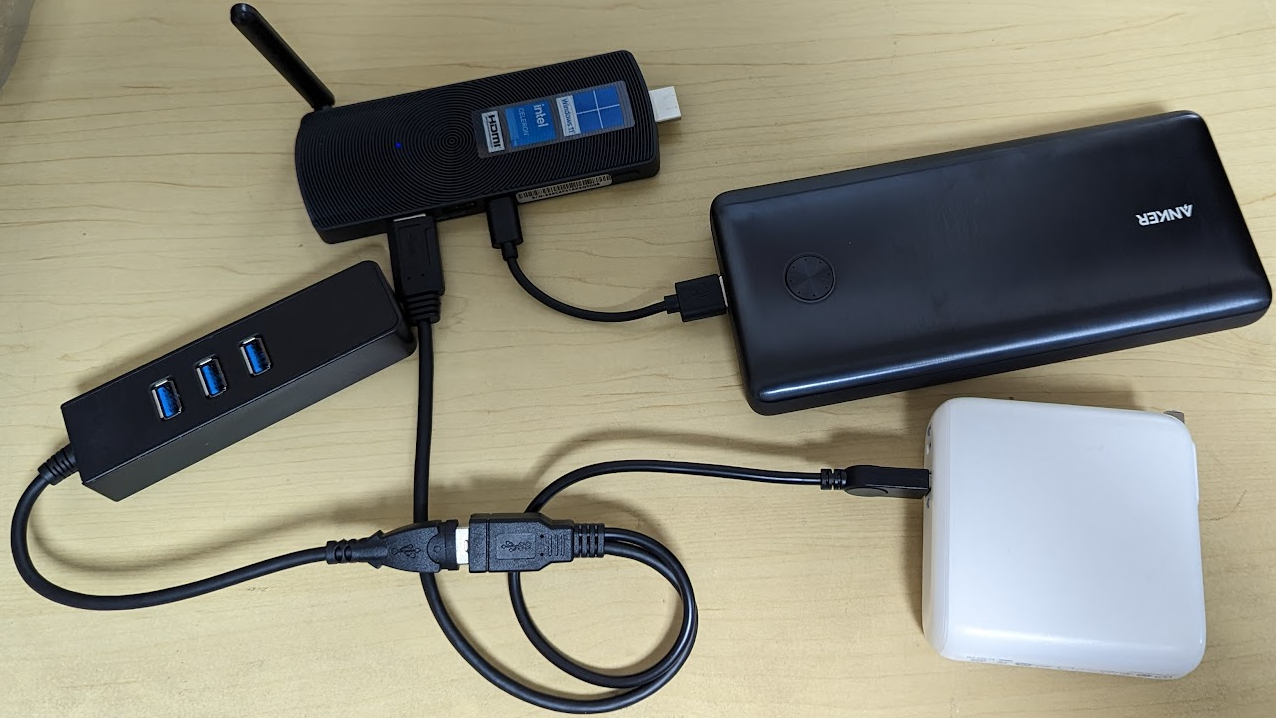

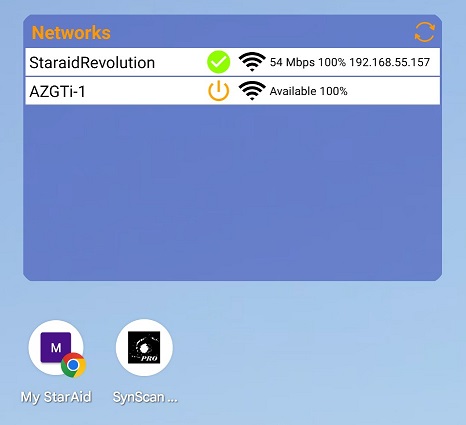

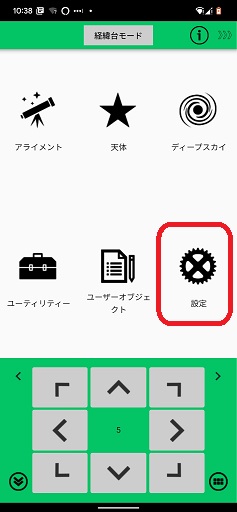

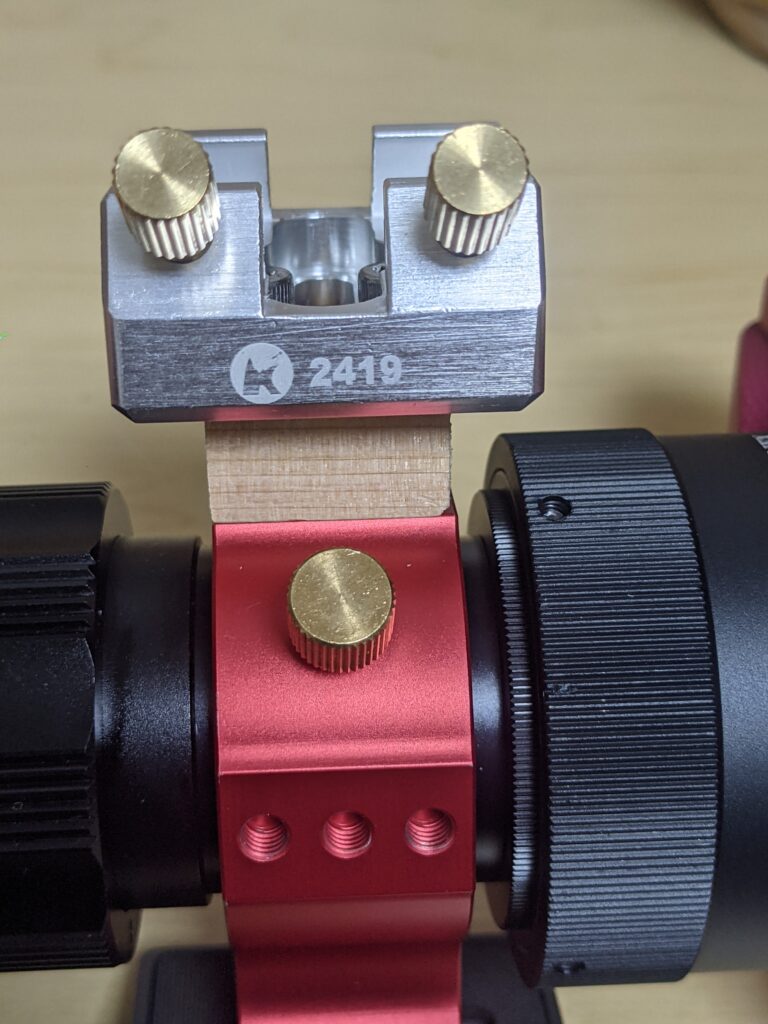

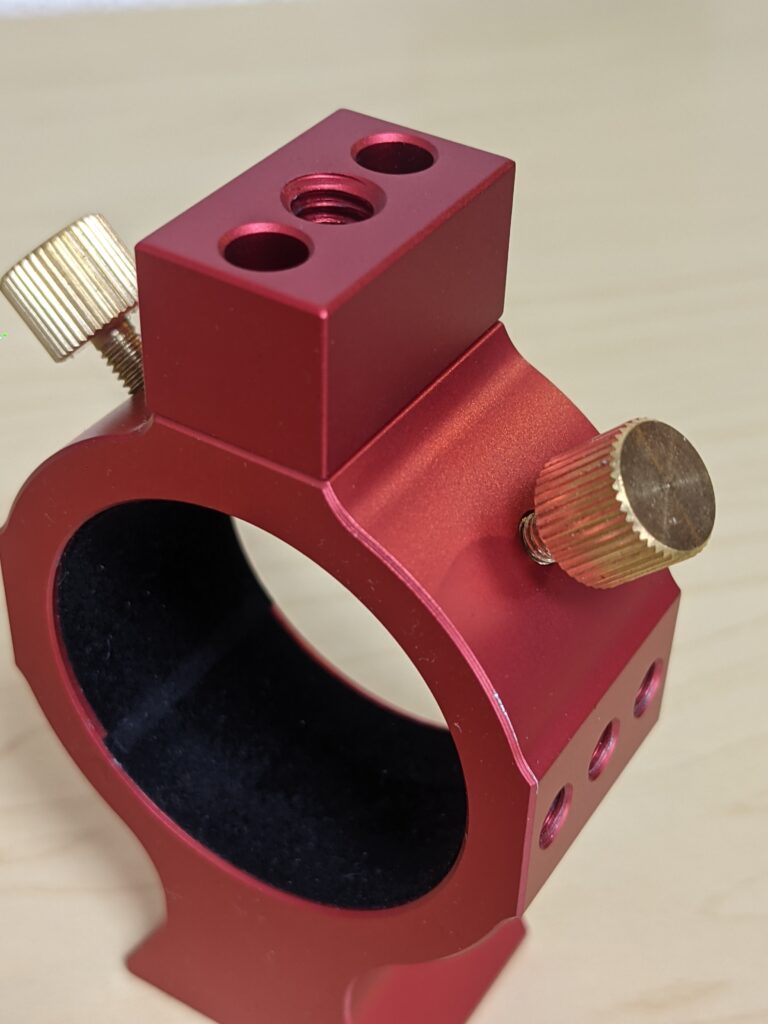

・AZ-GTi経緯台モードで追尾

・QBP-Ⅱフィルタ

・ISO16000

・露出2秒

で撮った写真を「フォルダー・モニター・カメラ」で指定したフォルダに1枚ずつ転送していきます。

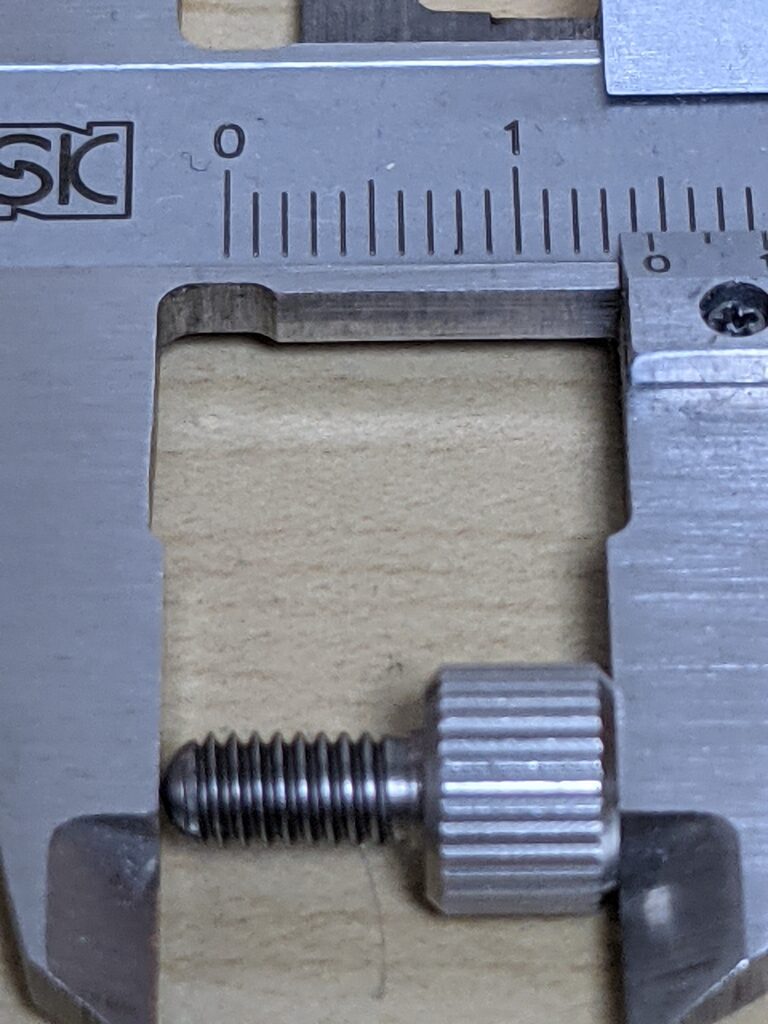

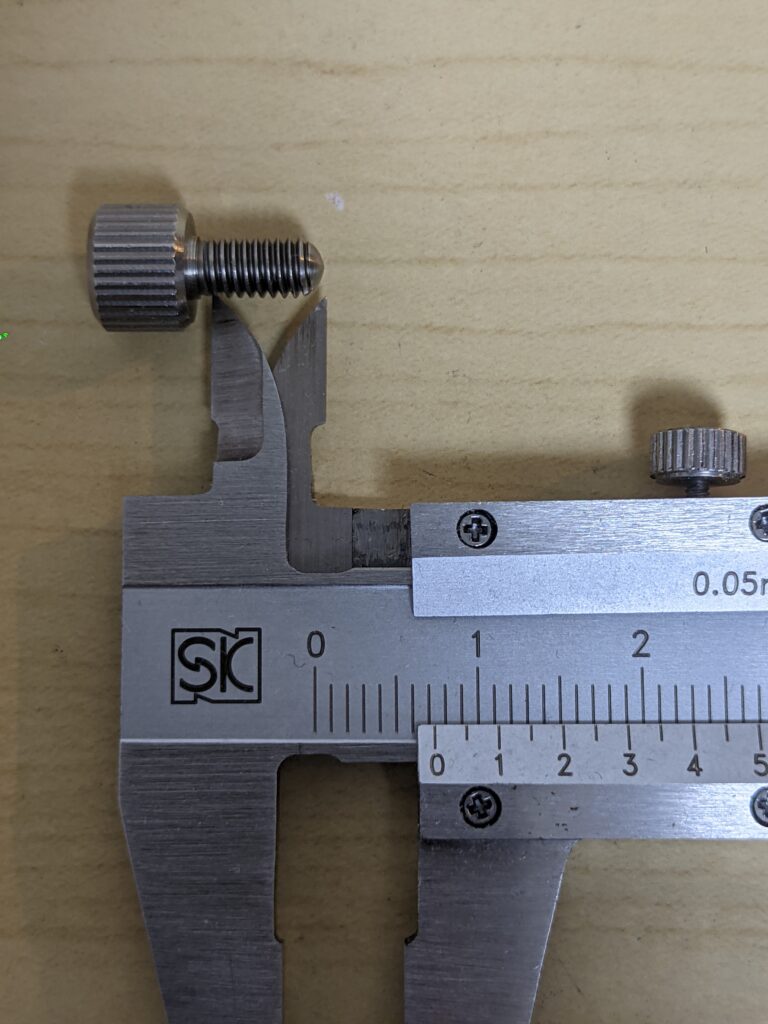

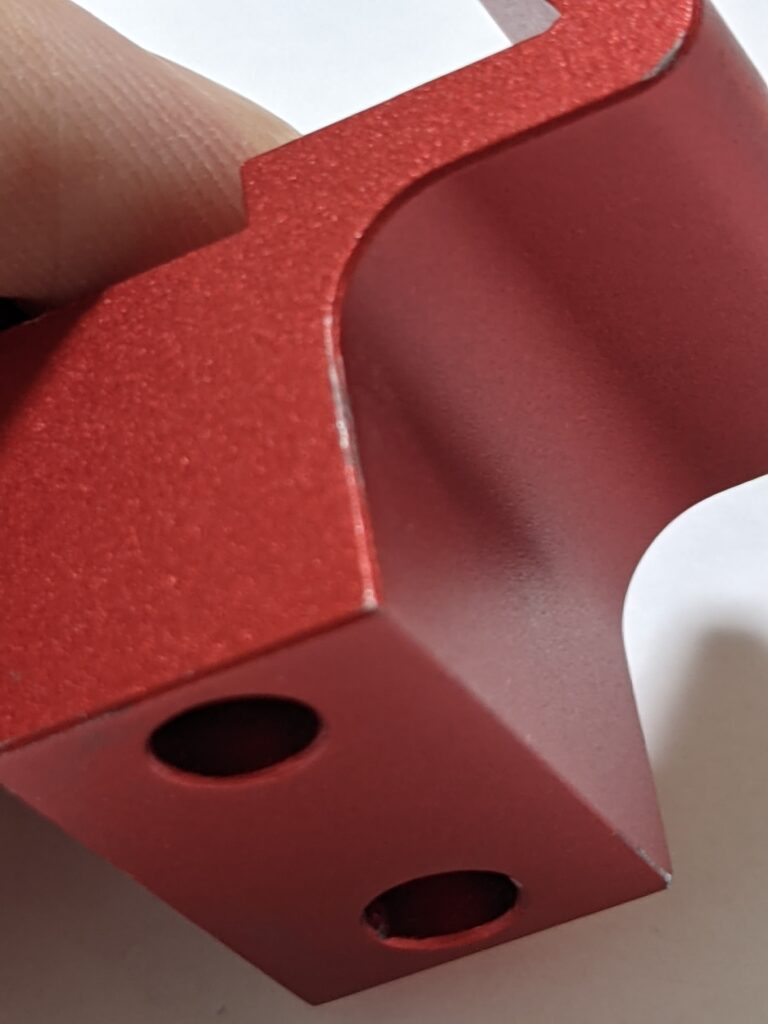

(カメラの写真をPCに転送する仕掛けは「テザー撮影できないカメラでテザー撮影する」を参照)

ただ、フォルダ・モニター・カメラでライブスタックするには少し時間が掛かるようです。2秒露出+10秒インターバルで撮ってましたが、処理が追い付かなかったです。

ざっくりですが、写真を100枚撮った時=PCに転送されているのが80枚=ライブスタック済みが60フレーム、くらいの感じです。ここはもう少し実験をしてダウンロード間隔を調整したほうがいいかもしれません。いずれにしても少し余裕をみたインターバルにした方がよいと思います。

最初の1枚を入れた後、SharpCapがそれを認識してライブスタックの初期フレームに取り込むまでは少し時間が掛かりました。2枚目以降は大量にコピーしても連続処理してくれますが、2枚目以降の投入は、1枚目の処理完了を待ってから行ったほうが良さそうです。

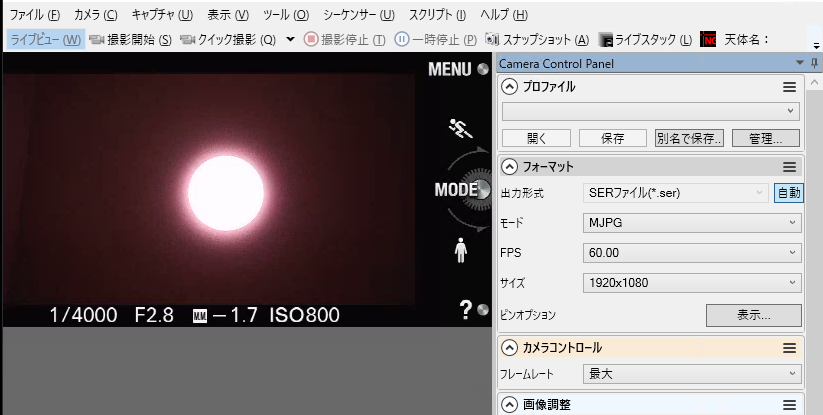

以下、元画像(の内の1枚)と、ライブスタック画面です。

30枚くらいでもそこそこ出ました。

これで「フォルダー・モニター・カメラ」でライブスタック機能が動いていることは確認できました。何らかの方法で撮影画像を連続取り込みできれば、普通のデジカメでもライブスタックできることが分かりました。

ちなみにこちらはFMA-135+SVBony SV305でライブスタックしたものです。あっという間に何十フレームもスタックできるので、「観望」という意味のリアルタイム性はやはりカメラ直結の方が良いですが、広い視界とコストパフォーマンスではデジカメもありです。